Par Clarisse Bioud – Illustrations de Camille Gabert /

Haut comme trois pommes et déjà amoureux? Oui, les petits peuvent voir l’amour en grand, avec des émotions aussi fortes que les adultes. Mais comment le sentiment amoureux naît-il et se manifeste-t-il chez l’enfant? Et comment, en tant que parents, se positionner vis-à-vis de cet état amoureux? De la cour de récré au cabinet d’un pédopsychiatre, Grains de Sel a cherché à mieux cerner le miracle de l’amour.

Caroline n’en revient pas. Son fils de 3 ans, Rafael, ne décolle pas de Jalia, une petite fille qu’il a rencontrée à la crèche et avec laquelle il est scolarisé en petite section de Maternelle cette année.

“Le matin en arrivant dans la classe, ils se cherchent mutuellement. Ils passent leur journée ensemble, se font des câlins au point de tomber par terre. Si Jalia pleure, Rafael va lui chercher son doudou et tout faire pour la consoler” raconte la jeune femme, qui ajoute: “Il ne dit pas qu’elle est son amoureuse, mais si je lui demande si elle est sa chérie, il me répond un grand “ouiiiiiii”.”

Au commencement il y a l’oedipe

Même si ce petit garçon ne le nomme pas, est-ce déjà d’amour dont il est question dans cette relation-là? La réponse est oui selon le pédopsychiatre lyonnais Joseph Tenenbaum, qui place le seuil de l’âge à partir duquel on peut tomber amoureux à 3 ans, et donc à l’entrée en maternelle, pour une raison bien précise : “Un enfant peut tomber amoureux à partir de la période de l’oedipe, qui va durer en gros de l’âge de 3 à 6 ans; c’est souvent plus tardif chez les filles, à partir de 4–5 ans.”

Basiquement, pour le commun des mortels, l’œdipe correspond à ce moment où le petit garçon dit vouloir se marier avec sa maman et la petite fille avec son papa. “C’est vrai, mais ce n’est pas que cela. L’oedipe est l’âge à partir duquel l’enfant éprouve la fin de la toute puissance infantile, la fin de l’idée que tout est possible et que les parents répondent à tout. C’est une grande phase de désillusionnement et de perte.” Une perte qui rend l’enfant disponible à la rencontre de l’autre dont il espère qu’il va combler ce manque. “C’est cela la recherche amoureuse: l’autre est appelé à répondre à l’absence de cet objet perdu à jamais”, explique Joseph Tenenbaum qui rappelle qu’on a à faire avec l’oedipe toute sa vie, à chaque expérience de séparation ou de deuil, qui fait écho à cette perte initiale.

Loin de se concentrer sur un moment, cette période de l’oedipe constitue “un voyage, une traversée” qui s’étend donc généralement sur les trois années de Maternelle: “Entre 3 et 6 ans, il y a encore tout un flottement où les choses sont encore très ambivalentes, confuses, les frontières ne sont pas très claires. Les enfants expérimentent la différence entre l’amour et l’amitié et la différence des sexes” ajoute le pédopsychiatre. Même si, comme a pu le constater Karine Pasquier, enseignante en moyenne et grande sections de Maternelle, “ils peuvent encore très bien être attirés par le même sexe qu’eux, sans en percevoir aucune gêne.” “Tout est encore très plastique en Maternelle, confirme J. Tenenbaum. C’est une mise en jeu, y compris dans le sens du jeu entre les pièces comme en mécanique. Rien n’est gravé dans le marbre à cet âge-là. A partir de 7–8 ans, c’est plus fixé: les enfants savent en général vers qui ils sont attirés.”

Il ou elle m’aime un peu, beaucoup, passionnément…

Si l’on peut alors parler d’amour dès l’âge de 3 ans, rares sont les enfants qui parviennent à définir ce que le mot “amour” signifie pour eux et pourquoi ils sont amoureux de telle ou telle personne, si ce n’est répéter “je l’aime, c’est tout”, avec les yeux qui brillent. C’est donc du côté de leur comportement qu’il faut aller regarder pour en savoir un peu plus. Chez les plus petits, on peut noter une certaine exclusivité dans la relation amoureuse. Ainsi Rafael (3 ans), inséparable de Jalia, semble indifférent aux autres enfants de son âge, et même au monde qui l’entoure, comme installé à l’intérieur d’une bulle avec l’élue de son cœur.

“L’autre jour, au square, un copain lui a demandé plusieurs fois de jouer avec lui. À force de s’entendre dire non, le petit garçon lui a demandé pourquoi et Rafael a répondu “parce que tu n’es pas Jalia!”, raconte sa maman, avant de poursuivre: “Le jeudi avant les vacances de Noël, le Père Noël est venu à l’école: c’était quand même LE gros événement! Quand le soir, j’ai demandé à Rafael qui il avait vu ce jour-là, il m’a répondu “Jalia!” Même le Père Noël ne fait pas le poids face à elle!”

Pour Nathan, 8 ans, “ il y a les copains et les amoureuses, c’est très important pour lui”, selon Aurélie, sa mère. Et ce, depuis le début de la Maternelle: “Il était parfois amoureux de filles bien plus grandes qui s’occupaient de lui comme d’un enfant plus petit.” Depuis, il avoue assez régulièrement sa flamme, sur des dessins ou des petits mots, quitte à ne pas recevoir de réponse positive en retour, comme il le confie lui-même à propos d’une fille de sa classe: “J’ai écrit “est-ce que tu es amoureuse de moi?” sur un papier. Quand on est remonté de la récré, j’ai posé le papier sur son bureau. Elle m’a donné un autre papier avec un gros “non” écrit dessus.”

Fataliste, Nathan ne lui en a pas voulu et, quelques temps plus tard, il a jeté son dévolu sur une autre élève de sa classe, cette fois-ci avec succès. Et il a voulu la gâter: “Un jour à la sortie de l’école, la mère de cette petite fille m’a dit qu’elle rentrait à la maison avec des cadeaux de Nathan qui avaient l’air précieux”, révèle Aurélie. Elle interroge alors Nathan qui lui avoue s’être servi dans sa boîte à bijoux! “Il voulait lui faire plaisir en lui donnant de jolies choses. J’ai expliqué qu’on pouvait fabriquer ses propres cadeaux, mais qu’on n’avait pas à en offrir tous les jours pour exprimer son amour… surtout si on les avait pris ailleurs!”

A l’école justement, Pauline Seguin, institutrice en banlieue lyonnaise, note une différence de maturité entre les CE2 et les CM1 dans leur comportement face au sentiment amoureux: “Les premiers vont dire plus librement qu’ils sont amoureux. Pour les autres, quand on parle d’amour notamment à travers une œuvre littéraire, je sens chez eux une certaine gêne: ils ont les joues rouges, ils rient un peu niaisement.”

A tout juste 13 ans, Jeanne n’a quant à elle aucun mal à décrire et analyser le sentiment amoureux: “Être amoureux, c’est avoir le sentiment d’exister, sentir que tu as besoin de faire quelque chose pour l’autre, penser à lui le soir, sourire quand il sourit, être triste quand il est triste.” Il faut dire que la jeune adolescente a déjà une solide expérience en la matière, affirmant que, depuis la Maternelle, elle a toujours été amoureuse: “Je ne supporte pas de ne pas avoir de personne sur qui passer mon temps! Mais quand j’étais petite, peut-être que parfois, je m’inventais des histoires.” Si les plus jeunes peinent à expliquer comment distinguer l’amour et l’amitié, Jeanne est quant à elle très claire : “J’ai plein d’amis garçons. La différence, c’est qu’avec un ami, tu penses plus à jouer et à rigoler. Par exemple, à la piscine, tu t’amuses à t’éclabousser. Avec un amoureux, tu veux être collé à lui.” Et quand Jeanne tombe amoureuse, elle adopte toujours la même attitude: “Je cherche à impressionner l’autre. Si je suis forte dans un truc, par exemple en maths, je lui propose mon aide. S’il me fait un compliment sur mes chaussures, je vais avoir envie de les mettre tout le temps!”

Ces différents témoignages d’enfants montrent que, pour beaucoup d’entre eux, l’amour fait partie de leur quotidien. Pour le pédopsychiatre Joseph Tenenbaum, rien de plus “naturel”: “On dit bien “tomber amoureux”: c’est quelque chose qui nous tombe dessus, qui vient nous bouger.” Et la taille de l’enfant n’a rien à voir avec celle de ses sentiments, bien au contraire! “Le sentiment est de même nature et de même force que chez l’adulte, voire plus fort encore puisqu’il s’agit de la première fois.”

Les feux de l’amour

Si la plupart du temps, les jeunes enfants ont du mal à poser des mots sur les émotions qu’ils ressentent, nombreux sont ceux qui décrivent les sensations corporelles déclenchées en présence de l’être aimé. “J’ai très chaud”, dit Nathan, “Je transpire, j’ai chaud, parce que je suis en stress”, affirme aussi Jeanne. ”Comme chez l’adulte, les réactions physiologiques vont de pair avec l’affect, et marquent le sentiment amoureux, indique J. Tenenbaum. On a le cœur qui bat, la pression sanguine qui augmente, on a chaud, on peut avoir les mains qui transpirent. Des signes qui ne trompent pas et permettent de faire la différence avec l’amitié qui peut provoquer des sensations fortes mais en général pas celles-là!”

Il faut ajouter que dans ces histoires d’amour là, il est déjà question de sexualité et ce, dès le plus jeune âge. “Entre 3 et 6 ans, la question sexuelle est omniprésente car c’est la découverte de la différence des sexes et donc du corps de l’autre. Il y a une grande curiosité sexuelle: on veut regarder, toucher en jouant au docteur ou au papa et à la maman. La pulsion est très présente à ce moment-là”, explique encore J. Tenembaum. A partir de 6–7 ans, les pulsions se calment, le sentiment amoureux reste, mais il est un peu désexualisé. La sexualisation refera son apparition au moment du tsunami pulsionnel de l’adolescence.” Un “bouleversement hormonal” dont on pourra peut-être lire une manifestation, inconsciente, dans la métaphore gourmande utilisée par Jeanne la collégienne pour définir l’amour: “L’amour c’est comme un hamburger, à la fois atroce et génial. Le pain moelleux, le steak juteux, la salade amère et la tomate sucrée. Un mélange de doux et de dur.” Chez les adolescents, “le sentiment amoureux se teinte à nouveau de la question du désir sexuel au sens large, de l’attraction physique pour l’autre”, conclue en écho le docteur Tenenbaum.

Faire comme papa, maman… et Ariol

Mais revenons à nos plus jeunes enfants qui, s’ils ressentent de véritables sentiments et émotions d’amoureux, cherchent aussi à imiter les plus grands, que ce soit les adultes de leur entourage ou les héros de leurs livres et dessins animés préférés. Il suffit d’observer ce qui se passe dans une cour de récréation, avec le jeu du papa et la maman qui se pratique même entre enfants du même sexe (des petites filles, surtout). “Dans le fait d’être amoureux, le modèle parental de chacun joue beaucoup, note Joseph Tenenbaum. Il y a un jeu d’identification avec les deux parents, car l’oedipe, ce n’est pas seulement être attiré par le parent de l’autre sexe, c’est très ambivalent.”

De son côté, l’enseignante Pauline Seguin se souvient du mariage organisé en grandes pompes dans son école, par deux élèves de 8–9 ans: “Ils m’avaient donné un carton d’invitation, la petite fille est arrivée en robe blanche à dentelle, le mariage a eu lieu dans la cour à l’heure de la récré, créant un attroupement d’enfants. On a dû casser leur rêve car ça prenait de trop grosses proportions!” Il s’avère d’ailleurs, raconte l’institutrice, que “le divorce” a eu lieu l’année d’après, l’un des deux mariés ayant jeté son dévolu sur un autre enfant. Pour Joseph Tenenbaum, tous les enfants sont amoureux de la même façon, ils ont tous aussi chaud les uns que les autres, mais “les modalités amoureuses sont très conditionnées par les modèles qui ne se jouent pas de la même manière, suivant les civilisations et les discours transmis: qu’est-ce qu’être un homme, une femme, qu’est-ce qu’être viril, féminine, quelles sont les places de chacun?” Ainsi, tous les enfants connaissent le sentiment amoureux, mais “la façon dont ils vont le mettre en scène et dont la rencontre avec l’autre va se tramer, dépend des facteurs extérieurs et de la culture sur laquelle tout ça vient prendre appui.”

Autres points de référence pour les enfants, en matière de relations amoureuses: les livres jeunesse. Si les histoires de princesses et de chevaliers ou les contes de fées tels que Poucette ou Peau d’Âne, ont encore le vent en poupe, ils sont souvent “revisitées aujourd’hui, notamment à travers de nouvelles illustrations”, indique Céline Galtier de la librairie spécialisée jeunesse A titre d’aile (Lyon 1er). La libraire note que l’on trouve aussi, sur le thème de l’amour, “des histoires inédites qui s’écartent un peu des grands classiques comme dans Louve de Fanny Ducassé dont l’héroïne tombe amoureuse d’un homme-loup. Cette histoire d’amour ouvre vers une autre thématique, celle de la différence.”

Mais le gros succès des cours de récré, ce sont les séries Ariol, Les P’tites Poules ou Mortelle Adèle: “On est ici vraiment du côté du point de vue de l’enfant et de son quotidien”, explique Céline Galtier qui considère que “ces petits héros peuvent aider les enfants à gérer et nommer leurs émotions, et à construire leur identité amoureuse.” On ne doute pas en effet que de nombreux petits garçons de 8 ou 9 ans aient déjà traversé les mêmes émotions que l’impayable et attachant ânon Ariol, amoureux transi de sa copine de classe, la petite vache Pétula.

De son côté, pour répondre à ce qu’est l’amour, Chloé, 7 ans, fait spontanément référence à l’une de ses dernières lectures, Le loup qui cherchait une amoureuse d’Oriane Lallemand et Eléonore Thuillier: “Quand tu es amoureux, tu as le coeur qui bat très très vite, tu es flagada, tu es tout mou, comme le loup”, avant de convoquer un autre héros culte de la bande-dessinée: “ Et puis tu ne sais pas quoi dire, comme Obélix qui est amoureux de Falbala: quand il lui parle, il bafouille.” Preuve en est que les livres peuvent aider à reconnaître le sentiment amoureux et peut-être même à se l’approprier: “C’est quand même ça la littérature: poser des mots sur quelque chose qu’on a ressenti et où l’on se dit “mais ça, c’est exactement moi!”” affirme Céline Galtier.

Des parents à la bonne distance

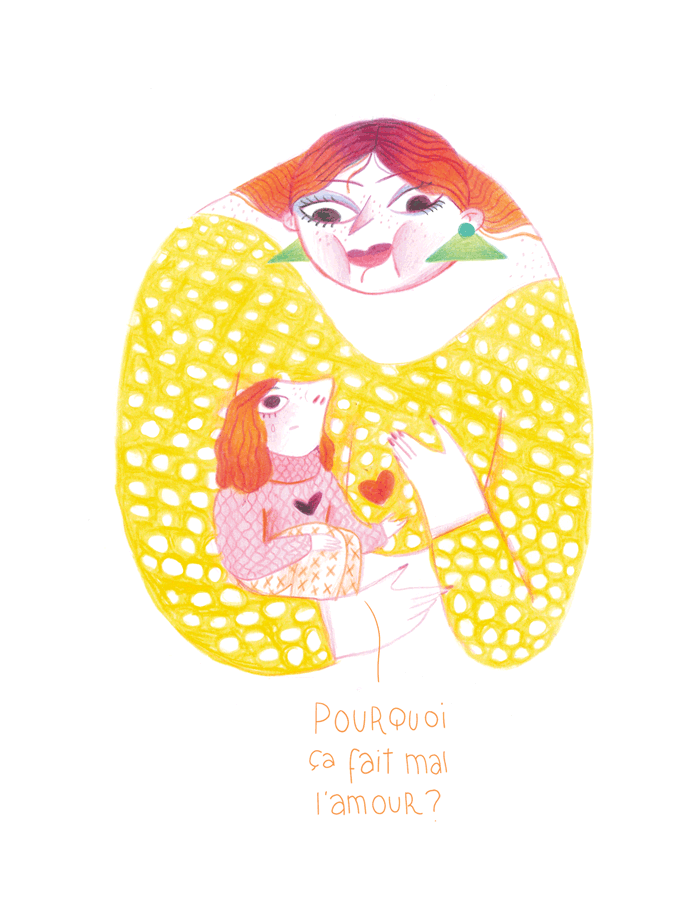

Sentiment délicieux, l’amour n’en contient pas moins une part plus douloureuse lorsqu’il n’est pas partagé. “Le chagrin d’amour fait revisiter la question de la perte oedipienne et entraîne des sentiments du côté de la dépressivité”, souligne le pédopsychiatre Joseph Tenenbaum. Que faire alors en tant que parent pour aider son enfant? Pour le spécialiste, il convient d’accueillir cette émotion, d’être à l’écoute si l’enfant souhaite se confier. “Je ne souscris pas à l’idée qu’il faut à tout prix parler. Parfois il y a des choses qu’il vaut mieux taire, vivre et éprouver soi.”

Ce qui importe, pour le spécialiste, c’est d’être attentif et de garder sa porte ouverte à l’enfant, comme dans les autres domaines de sa vie. “C’est l’enfant qui fait boussole. Chez certains, leur personnalité va les pousser à s’épancher facilement et on les écoutera. D’autres préféreront vivre leur chagrin dans leur coin et c’est à respecter aussi en tant que parent. A moins de ressentir une véritable détresse: l’enfant pleure très souvent, ne veut plus aller à l’école, ne prend plus plaisir à jouer, ne s’alimente ou ne dort plus, pendant une durée qui excède plusieurs jours.” Sans aller jusqu’à ce cas de figure extrême, “le sentiment peut être douloureux, on ne peut pas empêcher qu’il le soit, mais on peut être à côté de l’enfant. Le chagrin d’amour est une expérience maturative car elle pousse à apprendre à faire avec son manque.” Autrement dit, c’est une épreuve qui, participant à la construction psychologique de l’enfant, va l’aider à grandir. Cela expliquerait pourquoi nombre d’adultes se souviennent aujourd’hui avec précision – et avec une certaine émotion – de leurs premières amours.

A l’image de Véronique qui a encore quelque part chez elle le bracelet offert par Alexandre en colonie de vacances. Ou de Christophe, qui a gardé intact le souvenir du premier baiser échangé furtivement sous le préau de l’école avec cette fille plus grande d’une tête que lui… Ces amours d’enfance, tout sauf petits, font partie de nous, logés quelque part entre notre cœur et la case souvenirs de notre cerveau.